はじめに

近年、顧客から従業員への理不尽な要求や暴言、威圧的行為などのカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が社会問題となっています。特にスーパーマーケット業界では、日常的に多くのお客様と接する機会が多いため、カスハラ遭遇リスクが高く、対策が急務です。

本記事は、社会保険労務士として、また大手スーパーマーケットでの販売課長経験を活かし、スーパーマーケット事業者に人事コンサルティングを提供する当事務所代表の山口が、実効性あるカスハラ対策について、全6回にわたって解説するカスハラ対策シリーズの第2回目です。

カスハラ対策マニュアル「スーパーマーケット編」

スーパーマーケット編の主な構成

令和7年春に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル スーパーマーケット業編」は、スーパーマーケット業界の特性を踏まえた実用的なカスハラ対策の指南書で、その主な構成は以下の通りです。

- カスハラ対策に取り組む意義

- カスハラの定義と判断基準

- スーパー業界におけるカスハラの発生状況

- スーパー業界に共通するカスハラ対応方針

- カスハラ行為者に対する対応方法

このマニュアルは全28ページで構成され、スーパーマーケット業界の実情に合わせた具体的な対策が示されています。

あわせて活用したいカスハラ対策ツール

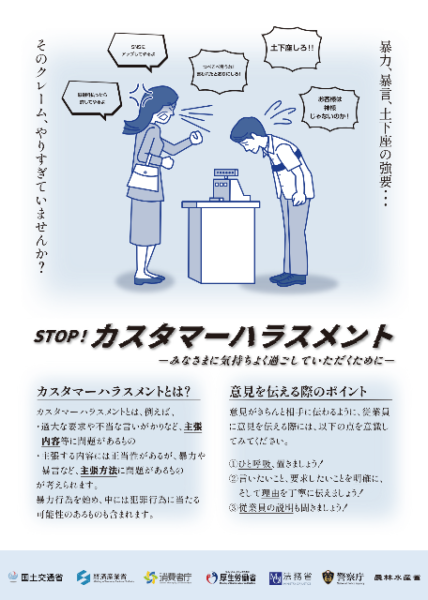

カスハラ対策企業マニュアルスーパーマーケット編の基となった完全版は60ページにわたる包括的な内容となっており、本マニュアルのほか、リーフレットやポスターなども厚生労働省のWebサイト「明るい職場応援団」の「カスタマーハラスメント」から入手可能です。

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル・リーフレット・ポスター

明るい職場応援団のハラスメント対策研修動画に、新たにスーパーマーケット業界編が加わりました。カスハラポリシー策定のポイントから店頭でのカスハラ行為への対応方法まで幅広く網羅しています。

スーパーマーケット特有の人事管理

スーパーマーケットの人事管理は意外と難しい

スーパーマーケット業は典型的な労働集約型産業です。事業活動の大部分を労働力に依存し、業務のほとんどが人手を介して行われるという特徴があります。一方でスーパーマーケット業はパート・アルバイト比率が高いことから、人件費を抑制することが可能でした。

しかし最近は毎年2.5%以上の最低賃金の引き上げ、同一労働同一賃金が法令に明文化されるなど、「非正規雇用=安価な労働力」といった、これまでの常識が変化してきており、多くのスーパーマーケット事業者は人事戦略の転換を余儀なくされているようです。

またスーパーマーケットは接客業です。人材の良し悪しが接遇の質にそのまま反映しますので、大手スーパーではパート・アルバイトも含めて人材育成に力を入れてきました。しかし非正規雇用者の就労動機は多様なので、カスハラ被害に遭うとすぐに離職してしまいます。

スーパーマーケット業界の組織体制を理解する

多くのスーパーマーケットは複数店舗をチェーン展開しています。スーパーマーケット事業者がチェーン展開する理由は主に次のようなメリットを期待してのことです。

- メーカーや卸売業者との価格交渉でスケールメリットを背景に優位性を発揮できる

- 特定のエリアに集中出店することで商品配送の効率化と物流コスト削減を実現する

- 統一ロゴを各地で展開することで消費者の認知度向上と企業ブランドを浸透できる

チェーン展開においては、経営効率を高めるために、本部が戦略策定や経営管理、商品仕入れなどを行い、店舗は販売活動に専念する完全分業制がセオリーです。お店ごとに品揃えや衛生レベル、接遇応対などにバラツキが生じないよう店舗の運営方法も標準化します。

ところでカスハラは商品、売場、接遇に関連して発生します。つまり実効性のあるカスハラ対策を実施するには、本部(商品部、運営部、カスタマーサービス部)と店舗(店長や各売場部門、チェッカー部門)との緊密な連携が不可欠であることがわかります。

スーパーマーケットのカスハラ対応ポリシー策定

誤った方針はかえってカスハラ客を呼び寄せる!?

従来、顧客第一主義をモットーとしてきたスーパーマーケット事業者にとって、カスハラ行為者と一般顧客を明確に区別することは困難だという意見があります。日本人特有の曖昧さから「臨機応変にうまくやれ」と、現場に判断を丸投げする経営者も存在します。

しかし、私の販売課長としての経験から断言できるのは、カスハラ行為を働く者は、組織体制が脆弱な企業から管理がルーズな店舗を選び、弱そうで泣き寝入りしそうな店員をターゲットにする傾向が高いということです。

この事実は重要な示唆を与えます。あるスーパーマーケットがカスハラ行為に対して毅然と対応する一方で、近隣の他社スーパーマーケットが従来通り生ぬるい対応を続けていると、カスハラ行為者は自然とガードの低いスーパーマーケットへと流れていくのです。

カスハラ対応ポリシー策定時に検討すべきポイント

厚労省のカスハラ対策企業マニュアルは、ポリシーの策定にあたり以下のポイントを示しています。スーパーマーケット事業者は、スーパー特有の人事管理と組織体制、そしてカスハラ被害に遭いそうな従業員を念頭に置いた上で、カスハラ対応ポリシーを策定しましょう。

- 経営トップによる基本方針の明確化と社内外への公表

- カスハラ行為発生時の報連相および対応部署の明確化

- カスハラ行為への対応方針と手順(マニュアル)策定

- 従業員に対するカスハラ教育と実践トレーニング反復

- カスハラ行為の事実認定および証拠保全の方法の確立

- カスハラ被害に遭った従業員の安全確保と精神的ケア

- 過去のカスハラ事例の分類分析およびデータベース化

- 法的措置が必要な場合に備え社外専門家との連携構築

実効性あるカスハラ対策の組織体制

カスハラ対応は店舗だけの問題ではない

前述のとおり、スーパーマーケットにおけるカスハラ発生要因は概ね次の3つに集約されます。カスハラ対応ポリシーの策定にあたっては、これら3つの要素をよく理解した上で、どのような場面でカスハラが発生し、どの部署が主体となって問題解決にあたるのか明確にします。

- 商品に関するもの(価格、品揃え、鮮度)

- 売場に関するもの(営業時間、クリンリネス、店内の買い回りやすさ)

- 接遇に関するもの(販売員やチェッカー担当者の身だしなみや言葉遣い)

商品や売場、接遇に関連したカスハラは店舗で発生します。一方で商品や売場、接遇の方針と計画を策定するのは本部の商品部、運営部、カスタマーサービス部などです。ゆえに店舗と本部との緊密で迅速な連携体制の構築こそ、カスハラ対応の生命線ともいえます。

悪質なカスハラは社外専門家に相談する

正当なクレームとカスハラは根本的に違います。厚労省カスハラ対策企業マニュアルスーパーマーケット編によると、スーパー側に何ら落ち度の無いカスハラ(つまり悪意をもった悪質なカスハラ)は3割強なのだそうです。

悪質なカスハラは暴行、暴言、脅迫、嫌がらせなど従業員の心身に及ぼす影響が大きく、自社に対する風評被害なども懸念されます。よって状況によっては法的な措置を検討しなければならないケースが少なくありません。

したがってカスハラ対応ポリシーの策定にあたっては、社外の専門家(弁護士や社労士)や官公署との連携も踏まえ、人事部門や法務部門なども巻き込んでおく必要があります。

まとめ

カスハラ対策はリスクマネジメントの問題

これまでスーパーマーケット業界ではカスハラは店舗スタッフの接遇スキルの問題だと思われていました。年配の経営者や管理職の中には「現場で揉まれてこそ一人前の流通マンだ…」といった意識も未だに根強く残っているかもしれません。

しかしスーパーマーケット業の人事管理は年々難度を増しており、カスハラを放置することで事業継続が困難になる事例も発生しています。カスハラは経営リスクであり、全社を挙げて戦略的に取り組むべき課題であると、認識を改める時期にきているのではないでしょうか?

カスハラ対策は人事のプロにご相談ください

当事務所では、スーパーマーケット業界を知り尽くした社会保険労務士が、厚生労働省のツールをもとに、クライアントそれぞれの事情に合わせてカスタマイズした対策を講じることで、従業員を守り、優秀な人材の確保・定着を実現し、持続的な事業活動をサポートします。

人事の問題はとにかく時間がかかるため、カスハラ対策を先送りしていると経営上のリスクやデメリットどんどん増していきます。もしカスハラでお困りの場合は、事態が収拾不能となってしまう前に、ぜひ当事務所にご相談ください(初回カウンセリングは無料です)。

流通業界に精通した社労士による実効性あるカスハラ対策

🍀無料でカウンセリングします🍀

まずはお気軽にお問い合わせください。