はじめに

本記事は、スーパーマーケット業に特化したカスタマーハラスメント(以下カスハラ)対策を全6回にわたって解説するシリーズの第3回目です。前2回では、カスハラの定義やスーパーマーケット業界における対策の重要性をお伝えしてきました。

当事務所の代表はかつて大手スーパーマーケットの販売課長として、店頭で数多くのカスハラ行為に対処してきました。本記事では人事の専門家の知見と売場でカスハラ客と対峙した経験などを織り交ぜつつ、実践的なカスハラ対策研修の企画・運営ノウハウをご紹介します。

厚労省のマニュアルを積極的に活用する

厚労省カスハラ対策企業マニュアルの特徴

カスハラ研修の企画は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル スーパーマーケット業編」を活用するのが賢明です。膨大な予算と著名な専門家達によって整備された公的ツールをベースにすることで、抜け漏れや重複の無い質の高い研修教材を作成できます。

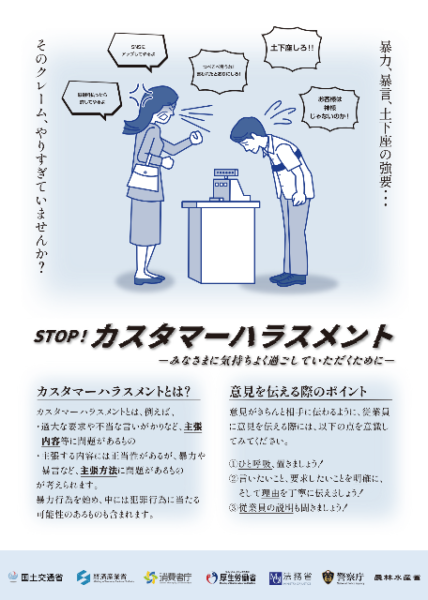

同マニュアルは「明るい職場応援団」Webサイトに掲載されており、令和7年春には研修動画のスーパーマーケット編も追加されました。他にも店頭啓発用の「STOPカスハラポスター」など、研修以外でも活用できる充実したコンテンツが用意されています。

明るい職場応援団のハラスメント対策研修動画に、新たにスーパーマーケット業界編が加わりました。カスハラポリシー策定のポイントから店頭でのカスハラ行為への対応方法まで幅広く網羅しています。

公的ツールを有効活用するにはコツがある

公的ツールを活用する上で注意すべき点は、前述のカスハラ対策企業マニュアルも研修動画も、経営レベルの論点から現場での実務対応まで、オール・イン・ワンの内容となっていることです。つまり従業員向けの研修教材として、そのままでは使用できないということです。

店頭でカスハラ行為と遭遇する確率の高い販売員と、本部や社外の専門家と連携しながら事態収拾を図らねばならない店長とでは、必要な知識や習得すべき基本動作が異なります。実効性あるカスハラ研修には職責と職域に応じて公的ツールをアレンジする必要があります。

カスハラ研修を成功させる前提条件

スーパーマーケット特有の組織体制に注意

当事務所の代表は人事部門で多くの社員研修を企画・運営してきました。またスーパーの元販売課長として、どのようなカスハラ教育が有効なのか熟知しています。それらを踏まえて申し上げると、研修効果を高めるにはまずカスハラ対応ポリシーの策定が優先ということです。

その理由は2つあります。ひとつめは一般的なスーパーでは、本部は計画立案、店舗は販売活動に機能分化しています。ゆえにカスハラ対策は店舗単独で解決できる問題ではなく、研修企画に先立ってカスハラ対応ポリシーを策定し、社内各部署で共有しておく必要があります。

カスハラ研修の目的とゴールを見失わない

もうひとつの理由はカスハラ対応ポリシー不在のまま、カスハラ研修の目的を達成することは不可能ということです。カスハラ対応ポリシーは、カスハラ行為が発生した場合に、どの部署が何を担当し、いつまでにどんなフローで解決を目指すのか社員に明示するものです。

カスハラ対応ポリシーすなわちカスハラ対応の5W2H1が曖昧なまま、実践的なOFF-JT2やOJT3のプログラムを作成することなど不可能です。付け加えると「真心を持って対応する」「誠意を示す」といった具体性を欠く研修は、リスクマネジメントにおいて弊害しかありません。

店長職のカスハラ研修 企画・運営のポイント

社内外のリソースと連携して問題解決する

カスハラ行為が発生した場合に、店長や売場主任など、部下を管理監督する立場にある者に期待される役割は、日頃から部下が上司に報連相しやすい職場環境を作り、有事の際は本部の関係部署や所轄の官公署と緊密に連携しつつ、できるだけすみやかに問題を解決することです。

したがって自社のカスハラ対応ポリシーを熟知していることはもちろんのこと、安全配慮義務や精神疾患の労災認定基準、事業者のカスハラ防止措置義務といったコンプライアンスの知識も必須です。カスハラ行為か否かを的確に判断できる能力も養う必要があるでしょう。

ポイントは階層別集合研修と専門家の活用

店長4や売場主任を対象とした研修はOFF-JTが中心となります。これらは職位別(売場主任は商品部門ごと)の集合研修とし、本部の商品部、運営部、カスタマーサービス部、人事部などもワークショップに参加してもらい、本部の各部署と店舗との連帯を高めておくとよいです。

コンプライアンスの講義は社会保険労務士など社外の専門家を講師として招聘することが望ましいでしょう。カスハラ性を判断する力を養うには、厚生労働省のカスハラ対策起業マニュアルの巻末資料などをもとに、ケースメソッド式のトレーニング教材を作ると効果的です。

一般職のカスハラ研修 企画・運営のポイント

カスハラ対策の成否は一般職の研修しだい

販売員やチェッカーなどの一般職(パート・アルバイト含む)は、店頭でカスハラ行為に遭遇する確率の高い人達です。厚労省のカスハラ対策企業マニュアルスーパーマーケット業編は、カスハラ行為の7割が初動の拙さによってクレームからカスハラに発展したとしています。

つまり店頭で販売業務やチェッカー業務に従事する一般職向けカスハラ研修の質が、全社的なカスハラ対策の成否を握るといっても過言ではありません。なお当代表の経験から申し上げると、初動の失敗の多くは接遇応対と報連相の悪さ(遅延、歪曲、放置)が原因です。

トレーニングを反復して基本動作を習慣化

一般職のカスハラ研修はOFF-JTとOJTのセットです。最初にカスハラ対応ポリシーを座学で教育し、ロールプレイング形式でカスハラ対応の基本動作をトレーニングします。有事の際に的確に対応できるよう、基本動作のトレーニングは時期をおいて反復する必要があります。

多くのスーパーマーケットでは顧客サービスの質向上のために、カスタマーサービス部門が定期的に店舗を巡回して接遇応対トレーニングを行っています。そこにカスハラ対応トレーニングを追加することで、効率的に反復トレーニングを行うことができるでしょう。

- 5W2H~What(なにが)、Why(なぜ)、When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、Howmuch(いくらの)、How(どうやって)という項目で整理することで、報連相のヌケやモレを防ぐ。 ↩︎

- OFF-JT(OFF the Job Trainning)~職場外教育訓練と呼ばれ、講義形式で行われることが多い。日常業務から離れて研修に集中できるメリットがある一方で、抽象的な研修になりがちなデメリットもある。 ↩︎

- OJT(On the Job Trainning)~日常業務において上司や先輩からの指導を通じて人材育成する方法。実践的な知識やスキルを習得できるが、研修成果がトレーナーの資質に左右されるデメリットがある。 ↩︎

- 大型店では、店長補佐として販売課長と総務課長を配置することもある。販売課長は売場部門を、総務課長は後方部門をそれぞれマネジメントし、店長はテナントを含めた店舗全体を統括する。 ↩︎

まとめ

効果的なカスハラ研修のポイントおさらい

今回は効果的なカスハラ研修の企画・運営のノウハウをご紹介しました。ポイントをおさらいすると、研修コンテンツを企画する前に、カスハラ対応ポリシーを策定しておくこと、研修は管理・監督職と一般職ごとにコンテンツを企画・運営することが肝であるということです。

なお大型店(ショッピングセンターの中核店等)では、店長補佐として販売課長と総務課長を配置するケースもあります。この場合は店長と2課長とでカスハラ対応の役割分担を行い、自店の売場主任や本部の各部署に対し、3役それぞれの役割分担を周知しておかねばなりません。

事件は現場で起きている=実務家たる強み

当事務所の代表は、かつて大手スーパーマーケットの販売課長として、店頭でカスハラ行為に対処してきました。時は反社勢力から恫喝されたり、暗に金銭を要求され警察に助けを求めるような悪質な事例もありましたが、数多の実戦経験は当事務所の強みとなっています。

当事務所ではオンラインで全国のお客様にスピーディかつリーズナブルにサービスを提供しています。当事務所の代表は北海道中小企業総合支援センターの登録専門家ですので、北海道の中小事業者様であれば公費でカスハラ対策コンサルティングを受けられることがあります。

お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

流通業界に精通した社労士による実効性あるカスハラ対策

🍀無料でカウンセリングします🍀

まずはお気軽にお問い合わせください。