令和8年に社労士合格を目指す人へ

令和7年度の合格発表がありました

去る10月1日は令和7年度社労士試験の合格発表の日でした。念願の合格を勝ち取った人、僅差で涙を呑んだ人など様々なドラマがあったのではないかと思います。ちなみに筆者(当事務所代表山口)は挑戦2回目での合格なので、合否どちらの気持ちもよくわかります…。

ところで来年社労士試験に再挑戦(or 初挑戦)しようと考えている皆さんは、そろそろ令和8年度の試験対策に着手したほうがよいでしょう。そこで50歳を過ぎて独学で社労士試験に合格した筆者が、少しでも受験生のお役に立てばと、自身の経験を元にアドバイスします。

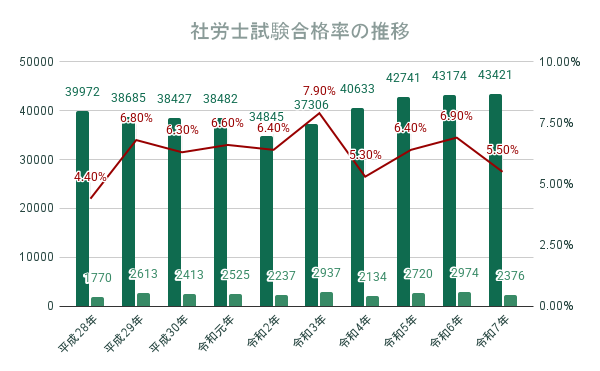

直近10年間の社労士試験の合格率

社労士試験は比較的難関といわれますが、令和7年度の合格率は5.5%と令和4年以来の厳しさでした。最後まで受験予備校の模範解答が分かれた昨年のような混乱はありませんでしたが、問題文の長文化と「正答は何個あるか?」といった受験生泣かせの設問の増加が顕著でした。

厚生労働省のデータをもとに、直近10年間の社労士試験の合格率をグラフにまとめてみました。緑色の棒グラフは受験者数と合格者数、赤い折れ線グラフは合格率です。平均合格率は6.25%ですが、日商販売士1級の合格率20%と比べるとやはり社労士合格は狭き門です。

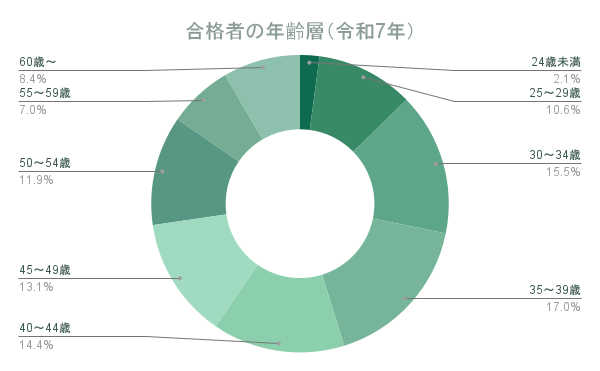

社労士受験に有利なのは何歳くらい?

令和7年度合格者の年齢層です。30代だけで全体の1/3を占めていることを除き、概ね各年代で一割前後の合格者がいます。筆者は52~53歳の時に2年連続で受験しましたが、よくいわれる中高年は記憶力が下がる…などといったことは一切感じませんでした。ただの都市伝説ですね。

社労士試験に合格するまでの受験回数

合格までの受験回数は一発合格が20%、2回目が30%、3回目が20%で、7割が3回目までに合格を果たしているようです。一方で近年は「社労士沼」と言われるように、合格までに4~5年以上を要する多年度受験生も増加中です(開業同期には10回目で合格した強者もいました)。

開業社労士にとっては合格までの期間より、開業後にどれだけ長く事業を継続できるかの方が重要です。とはいえ多くの受験生はできるなら短期間で合格したいはずです。そこで令和8年度に絶対合格したい人に向けて、筆者なりの合格必勝法を順を追ってご紹介して参ります。

社労士資格を取得するメリット

社会保険労務士ってどんな資格?

社労士の略称で知られる社会保険労務士は、労働法令と社会保険制度の専門家です。社労士資格とよく比較されることの多い中小企業診断士や行政書士などと大きく異なるのは、社労士は労働法令や社会保険制度に関する”事務手続き”のスペシャリストであるという点です。

したがって試験内容も法令の解釈のみならず、行政手引からの出題など実務に即した具体的かつ詳細な内容となっており、特に企業の人事労務部門や金融・保険業界で働く人たちにとっては、受験勉強で学んだことをそのまま実務に活かせるとてもコスパの良い資格です。

診断士と社労士で受験を迷った話

当初、筆者は社労士受験に際して中小企業診断士と迷いました。筆者は経理や販売の経験があり、経営にも興味があったため、内心は診断士に惹かれていましたが、開業後のウリ(専門)や自身の経歴、社労士資格を有する相方との協業を考え、最終的に社労士に決めました。

診断士の受験勉強で得られる知識は理論中心の総花的なもので、社労士のような独占業務もないため、他士業に比べて開業率が著しく低いのが特徴です。さらに社労士法は社労士と非社労士の提携を禁じていますので、診断士を取っても相方と共同事務所を立ち上げられません。1

- 厳密には相方が代表者として社労士事務所を開業し、診断士を取得した筆者が補助者として働くことは可能です。一方で筆者が代表者となった場合、相方は勤務社労士として登録することになります。勤務社労士は自社の従業員に関する届出に限定して社労士業務を行えるに過ぎません。 ↩︎

社労士試験に合格後のキャリア

社労士試験に合格した後に、社労士を名乗って仕事をするためには、全国社会保険労務士会連合会に登録し、営業地域の都道府県社労士会に入会しなければなりません。登録方法は主に「開業」と「勤務」の2種類で、後者は勤務先の役職員を対象とした業務に限定されます。

実際に開業して意外だったことは、人事部出身の開業社労士は少数派であるということです。多くの新人社労士は先輩について修行しながら、労働系(法人顧問)と年金系(個人相談)に分かれてゆくようです。ご自身の経歴や興味を踏まえて合格後の方向性を決めましょう。

令和8年度 社労士試験の攻略法

令和8年度の試験日程

ここから少し具体的な話に入ります。社労士試験の実施要項は例年4月に厚生労働省と試験実施機関の全国社会保険労務士会連合会から告知されます。令和8年度の試験日程は恐らく次のとおりだろうと予想しますが、来年受験予定の人はオフィシャルサイトをご確認ください。

令和8年度の社労士試験日程(筆者予想)

- 【官報公告】4月上旬

- 【受験申込】4月中旬~5月末日

- 【本試験日】8月23日(日)

- 【合格発表】10月初旬

本試験は午前の選択式(80分)と昼食をはさんで午後からの択一式(210分)の2部構成です。10時から注意事項の説明が始まり、択一式の終了が16時50分と、とても長丁場の試験です。途中退室も可能ですが、試験問題は終了時刻になるまで会場から持ち出せません。

試験科目と出題形式

社労士の試験科目は10科目です。ただし本試験ではこの10科目を選択式8科目と択一式7科目に再編して実施します。選択式は空欄の穴埋め、択一式は5つの解答肢から正解(あるいは不正解)を選ぶ出題方式です。なお回答用紙はどちらもマークシート様式となります。

法令別試験科目(10科目)

- 労基法

- 安衛法

- 労災保険法

- 雇用保険法

- 徴収法

- 健康保険法

- 国民年金法

- 厚生年金保険法

- 労務一般常識

- 社保一般常識

本試験午前 選択式(8科目)

- 労基法+安衛法

- 労災保険法

- 雇用保険法

- 労務一般常識

- 社保一般常識

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

本試験午後 択一式(7科目)

- 労基法+安衛法

- 労災保険法+徴収法

- 雇用保険法+徴収法

- 労務一般+社保一般

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

社労士試験が難しい理由

個人的感想ですが、社労士の試験科目は手続法なので推論などの思考力は必要ありません。回答方法もマークシートだけですから論述テクニックも不要です。極論すれば労働法令と社会保険制度について「知ってるか・知らないか」を問うだけのとてもシンプルな試験です。

しかし合格率を見れば社労士が難関資格であることは間違いありません。そこで「社労士試験の何が難しいのか?」ということを分析したうえで、戦略的に受験対策する必要があると筆者は考えます。ここでは社労士試験を難関たらしめている主な要因をいくつか挙げます。

張り巡らされた足切り点の罠

これは令和7年度の科目別・試験方式別の点数配分と基準点です。基準点は通称「足切りライン」と呼ばれ、もし1科目でも基準点を割ると、他の科目が満点でも不合格です。筆者も初年度受験の際に、選択式「労基法+安衛法」科目が1点足らず、初戦敗退の憂き目にあいました。

足切りラインは選択式と択一式の各科目に設定され、選択式と択一式の合計点にもそれぞれ基準点が設けられます。たちの悪いことに後者の基準点はその年の受験生の平均点で変動する仕組みです(令和5年は選択式26点、択一式45点、令和6年は選択式25点、択一式44点)。

令和7年度の合格基準点一覧

選択式(各科目3点以上かつ全科目22点以上)

| 試験科目 | 基準点/満点 |

| 労基法+安衛法 | 3点以上/5点満点 |

| 労災保険法 | 〃 |

| 雇用保険法 | 〃 |

| 労務一般常識 | 〃 |

| 社保一般常識 | 〃 |

| 健康保険法 | 〃 |

| 厚生年金保険法 | 〃 |

| 国民年金法 | 〃 |

| 選択式合計 | 22点以上/40点満点 |

択一式(各科目4点以上かつ全科目42点以上)

| 試験科目 | 満点(合格基準点) |

| 労基法+安衛法 | 4点以上/10点満点 |

| 労災保険+徴収法 | 〃 |

| 雇用保険+徴収法 | 〃 |

| 労一般+社一般 | 〃 |

| 健康保険法 | 〃 |

| 厚生年金保険法 | 〃 |

| 国民年金法 | 〃 |

| 択一式合計 | 42点以上/70点満点 |

つまり社労士試験は全科目・全論点について満遍なく受験対策しないと合格はおぼつきません。捨て科目や捨て問などといった裏ワザ的な受験テクニックは通用しないのです。付け加えると社労士試験には科目合格制がありませんので、常に一発勝負となるのも難しい点です。

類似した法令や制度による頭の混乱

診断士と社労士のどちらを受験しようか迷った挙げ句、社労士を選んだ要因のひとつに、類似した制度が多いという点があります。例えば健康保険と厚生年金の標準報酬の算定ルールはほぼ同じなので、診断士試験に比べて効率良く受験勉強できるのではないかと考えたのです。

しかしいざ勉強を始めると、自分の考えが浅はかだったことをすぐ後悔しました。確かに保険料や保険給付など仕組みが似通った制度は多いですが、微細なところが微妙に違うのです。そして本試験ではその微々たる相違をネチネチと突いてくるのです(以下2つの事例を参照)。

(例1)年金受給者死亡時の未支給年金請求権

- 労働保険(労災保険)

配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 - 社会保険(国民年金・厚生年金保険)

配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族

(例2)保険給付に対する不服申立て

- 労働保険(労災保険・雇用保険)

審査請求後3ヶ月以内に決定なし→再審査請求可(文書のみ) - 社会保険(国民年金・厚生年金保険)

審査請求後2ヶ月以内に決定なし→再審査請求可(文書か口頭)

上記の2つはほんの一例です。「国年vs厚年」「健保vs国保」などの類似論点の微細な相違、あるいは産休は労働基準法+健康保険法、育休は育児・介護休業法+雇用保険法など、法令や制度が複雑に絡み合って受験生を悩ませます。社労士試験に横断学習が不可欠な理由です。

手続法ゆえに細かい知識を問われる

社労士試験の科目のほとんどは手続法です。したがって「◯年◯ヶ月」「◯◯円」「◯割◯分」といった数字も覚える必要があります。一方で社労士試験のいやらしいところは数字よりも「以上or超」「日後or日以後」「するorできる」部分の正誤を問うてくるところです。

数字問題は覚えていれば正答できる得点源です。しかし社労士試験では数字よりもその後にくっついている「以上」や「超」などをすり替えたひっかけ問題が多いのです。「そんなもん暗記させてどうすんだ!」と腹も立ちますが、そういう試験だと割り切るしかありません。

社労士合格までに必要な学習時間

一般的に社労士合格に必要な学習時間は1,000時間といわれています。ただしこれはあくまでも目安であって、1,000時間勉強すれば試験に受かるといった単純な話ではありません。社労士試験は忘却との戦いです。学習にブランクが生じたらリカバリーの時間が必要になります。

それでもとりあえず1,000時間を365日で割ると1日あたり2.7時間です。これなら多忙な会社員でもなんとかなりそう…と思われるかもしれませんが、理解と知識定着を効果的に行うために、前半の論点整理や過去問答練に限っては、1日3時間~4時間は確保したいところです。

こんな教材(指南書)に要注意!

「初学者の私がたった6ヶ月で社労士試験に合格したとっておきの方法」などといった書籍を見かけることがあります。結論から申し上げると30年前の話ならいざ知らず、今どきの社労士試験は知識ゼロから半年で合格することなど、ギフテッドでも無い限り不可能です。

もしこの著者が本当に6ヶ月で合格した天才だったとしましょう。しかし凡人が天才を真似たところで再現性は限りなくゼロです。ヤマ張りテクニックで運よく合格できても、実際に社労士として働くようになった時に、いずれそのツケを払わされるのが関の山でしょう。

令和8年度 社労士試験の攻略法(総論)

社労士試験に独学で合格できるか?

社労士試験はやり方と教材さえ間違えなければ、独学でも合格できる試験です。筆者は初年度に通信教育を利用しましたが、教材は法令の原文をコピペしただけ、講師は「理屈はいいから条件反射で丸暗記せよ!」といった前時代的なスタイルだったので、むしろ混乱しました。

「このままこの教材にしがみついていても絶対に合格できない…。」そう確信した筆者は、本試験直前の1ヶ月前にその教材(18万円!)を捨ててユーキャンに乗り換えました。大胆な賭けでしたが、理解を重視したユーキャンの教材が奏効して、怒涛の勢いで追い上げたのです。

社労士合格までに必要な4つのステップ

ここまで読み進んでくださった読者であれば、やみくもに勉強しても社労士試験には合格できないことがわかったかと思います。もし本気で社労士試験に合格したいと思っているなら、受験期間を4つのステップに分けて、それぞれ目標をもって学習してゆく必要があります。

【第1段階】論点整理(法令と制度を理解する)

社労士試験のボリュームは丸暗記で太刀打ちできるものではありません。似たような制度の微細な相違を問われる設問も多く、途方に暮れてしまうと思いますが、制度の目的や成立の背景などを理屈で理解することで、丸暗記に頼らずに正答を導き出せるようになります。

第1段階ではテキストを読みつつ、個々の論点を5W2Hで自分自身に解説してみましょう。もし簡潔明瞭に解説できなければ理解が不十分ということです。なおここでは細部まで暗記する必要はありません。「何を言ってるのかわからない」という論点を徹底的に潰すのです。

【第2段階】過去問答練(知識の定着と修正)

第2段階は過去問答練です。何度も過去問答練を反復するうちに頻出論点が見えてきますので、以後の学習にメリハリがつきます。なお過去問答練は受験期間を通して10年分×10回転が必須です。第2段階ではペースがあがりませんのでとりあえず3回転することを目指します。

過去問答練の目的は知識の定着と誤った記憶の修正です。答練のスコアばかり気にして解きっぱなしでは無意味です。誤答は言わずもがな、正答であってもまぐれ当たりの場合は、必ずその場でテキストの関連部分を読み返し、知識のヌケモレ・誤りを直ちに修正してください。

【第3段階】横断整理(類似論点の比較確認)

10科目の法令が複雑に関連し合う社労士試験において横断整理は必須です。ただし自ら手を動かして横断整理を行おうとすると、答練に充てる時間が足りなくなるので、市販の横断整理の参考書を活用しましょう。なお第1段階~第2段階が不十分だと横断整理はできません。

横断整理と併行して過去問答練も続けてください。第2段階の時と比べて知識量が増え、理解度も増しているので、解答スピードが上がっているはずです。第3段階では科目ごとに答練の結果を記録し、全科目でそれぞれ9割以上得点できるようになりましょう。目標は5回転です。

【第4段階】直前対策(白書と未出論点対策)

いよいよ最終段階です。これまで過去問中心の学習でしたが、過去問の構成は大まかに毎年定番の頻出論点とその年限りのレアな論点の2つです。しかし最近の社労士試験は、10年分の過去問を完璧に仕上げても、本試験では辛うじて基準点割れを回避できるといった難易度です。

そこでテキスト読みと模擬試験で未出の論点を潰します。テキストは選択式で切り抜かれそうな箇所を推測しつつ読みます。模擬試験の目的は予備校の直前予想の答練ですので自宅受験でもOK。白書・統計の読み込みを開始し、過去問答練も継続します。まさに臨戦態勢です。

令和8年合格への学習スケジュール

社労士合格のための4つのステップをタイムラインに落とし込むと以下のスケジュールになります。一番重要なポイントは、3月末までに全科目の論点整理と最低1回でも構いませんので過去問答練を完了することです。これがおぼつかないようならその年の合格はほぼ絶望的です。

2025年11月~2026年1月中旬

論点整理(第1段階)

ユーキャン速習テキストを使って、1科目1週間を目安に、テキストを読みながら各論点を5W2Hで整理します。復習テストも実施しましょう。

2026年1月中旬~3月末

過去問答練(第2段階)

ユーキャン過去・予想問題集を解き、テキストを読み返します。答練は10年分×3回転が目標です。成果が見えず精神的に辛い時期です。

2026年4月~6月

横断整理(第3段階)

社労士V横断整理で理解不足や認識誤りを修正しつつ過去問答練を通じて基礎知識の総仕上げに入ります。受験申込もお忘れなく。

2026年7月~本試験前日

直前対策(第4段階)

テキスト読みと模擬試験で未出の論点を潰します。白書統計も読み込み、過去問答練で基礎知識の忘却防止を。さぁいよいよ本試験です!

【PR】社労士に独学合格したい人のお勧め教材

基礎をガッチリ固めるメイン教材

ここでは独学で社労士試験に合格するためのお勧め教材を、令和5~6年に筆者が実際に使用した感想を織り交ぜつつご紹介します(教材の画像は楽天ブックスとリンクしています)。なお2026年版が未発売の教材はいったん2025年版を掲載していますのでご注意ください。

【PR】ユーキャンの社労士はじめてレッスン2026年版

社労士受験どころか人事労務の経験もない…という全くの門外漢にお勧めの本。社労士試験は似たような法令や制度が多いですが、これらの成立背景や類似制度との相関を知ることで理解が進み、以後の学習効率がアップします。

2026年版 ユーキャンの社労士 はじめてレッスン (ユーキャンの資格試験シリーズ) [ ユーキャン社労士試験研究会 ]【PR】ユーキャンの社労士速習レッスン2026年版

数ある基本書の中で筆者イチオシがコレ。理解に重点を置いた本書は平易な表現と豊富な事例で受験勉強を強力にサポートします。シンプルな二色刷りなので、マーカーや書き込みしやすいのが特徴。理解なくして暗記なし!です。

2026年版 ユーキャンの社労士 速習レッスン (ユーキャンの資格試験シリーズ) [ ユーキャン社労士試験研究会 ]【PR】ユーキャンの社労士過去&予想問題集2026年版

過去問答練は社労士試験の基本ですが、本書ではユーキャンの講師陣が独自に分析・予想した未出の論点もしっかりカバーしているので安心です。解説欄にはテキストの対応ページが明記されスピーディにテキストを確認できます。

2026年版 ユーキャンの社労士 過去&予想問題集 (ユーキャンの資格試験シリーズ) [ ユーキャン社労士試験研究会 ]【PR】ユーキャンの社労士これだけ!一問一答集2026年版

通勤中や職場の昼休みのスキマ時間を有効に活用できるのがコンパクトな本書。ほどよいボリュームと一問一答式の設問スタイルは、テキスト読みの理解度確認や試験直前のポイント復習に威力を発揮するでしょう。

2026年版 ユーキャンの社労士 これだけ!一問一答集 (ユーキャンの資格試験シリーズ) [ ユーキャン社労士試験研究会 ]理解促進と直前対策に効くサブ教材

【PR】日本法令社労士V横断・縦断超整理本2026年版

類似の論点が多い社労士試験に横断整理は必須。もっとも初学者が自ら横断整理をしようとすると膨大な時間がかかり、答練の時間がなくなりますので、本書を活用しましょう。横断整理+確認テストで正確な知識が定着します。

社労士V 2026年受験 横断・縦断超整理本 [ 北村 庄吾 ]【PR】日本法令社労士Vイラストでわかる労働伴例100第2版

かつての得点源だった労働法令は判例からの出題が増え、最近ではむしろ要注意科目になっています。筆者が受験した令和5~6年も選択式、択一式ともに判例からの出題が目立ちました。確実な合格に判例学習は不可欠です。

社労士V 第2版 イラストでわかる労働判例100 [ 社労士V受験指導班 ]【PR】日本法令社労士V事例・計算問題集2025年版※

本書は労働保険料や高額療養費などの計算演習を通して込み入った論点の理解を高めることができます。一部労働日の休業手当と休業補償の算定方法の違いなど、実際に計算してみることで気づく論点も少なくありません。※本記事の投稿時点で2026年版はまだ発売されていません。

社労士V2025年度版事例計算問題集 [ 社労士V受験指導班 ]【PR】日本法令社労士V完全模擬問題2025年版※

10年分の過去問を完璧に仕上げても、本番で初見の問題を見て愕然とするのが社労士試験です。模擬問題は予備校各社が独自の分析と予想に基づき出題可能性の高い論点を厳選したもので直前対策には必須の教材です。※本記事の投稿時点で2026年版はまだ発売されていません。

社労士V 2025年度版 [解説付]完全模擬問題 [ 社労士V受験指導班 ]令和8年度 社労士試験の攻略法(各論)

筆者は2年にわたる社労士受験を通して、10の試験科目にはそれぞれ効果的な学習のコツがあることに気づきました。ここでは筆者の経験と気付きをもとに、各科目の効果的な学習方法や出題傾向、令和8年度本試験に向けて注意すべき論点などをまとめてみました。

労働基準法

労働基準法から受験勉強を始める受験生が一般的だと思います。最初に手をつける科目なので、つい力を入れて勉強しがちですが、社労士試験のメインは労働保険と社会保険です。労働基準法に時間を費やしすぎて、保険分野に到達する前に息切れしないよう注意しましょう。

労働基準法は人事担当者や管理職であればある程度の予備知識があるため、年金分野に比べてとっつきやすい印象があります。しかしそれゆえに近年は判例からの出題が増えており、本試験で予想外の苦戦を強いられる事例は珍しくありません。判例集の読み込みは必須です。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は建設業や製造業以外の受験生にはあまり馴染みのない科目なので苦手意識をもつ受験生は少なくありません。しかし広く浅い知識があれば得点できる科目ですので、論点整理はほどほどに、過去問答練を反復してキーワードと数字の暗記を優先しましょう。

絶対外せない論点は労働安全管理体制、健康診断&ストレスチェックテスト、安全教育、特別教育と技能講習などです。なお令和7年の法改正で事業者に対して労働者の熱中症対策が義務化されましたが、昨今の酷暑が社会問題化していることから出題される可能性があります。

労働者災害補償保険法

ここからいよいよ保険科目です。労災保険は適用と徴収が雇用保険法と労働保険徴収法、保険給付は健康保険と国民年金および厚生年金保険と関連していますので、比較学習が効果的です。労災保険の年金制度を重点的に勉強しておくと、国民年金や厚生年金の学習がラクです。

令和5年の厚労省通達で、カスハラに起因する精神障害の労災認定基準が追加されましたが、令和8年から事業者に対するカスハラ防止措置が義務化(改正労働施策総合推進法)されるので狙われそうです。フリーランスの特別加入や複数業務要因災害も警戒すべき論点でしょう。

雇用保険法

雇用保険法は難解な論点がありませんので、学習のコツは過去問答練の反復を重視した広く浅い学習です。注意すべき点は紛らわしい用語が多いことです。例えば「被保険者期間」と「被保険者であった期間」、「算定対象期間」と「算定基礎期間」は似て非なる言葉です。

用語を曖昧にしたまま学習を進めると答練の成果が上がらず泥沼に陥ります。また失業等給付の基本手当は育児・介護休業給付金、就業促進手当、高年齢雇用継続給付などのベースとなるので完璧に理解しましょう。なお雇用保険法は令和7年に多くの法改正がありました。

改正雇用保険法①(令和7年4月施行)

- 出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設

- 育児休業給付にかかる保険料率の変更(0.4%→0.5%)

- 自己都合退職者が教育訓練を受講した場合の基本手当にかかる給付制限期間の解除

- 就業手当の廃止

- 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80%→60%)

- 高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ(15%→10%)

改正雇用保険法②(令和7年10月施行)

- 教育訓練休暇給付金の創設

労働保険徴収法

労働保険徴収法は保険の適用と徴収に特化した法令です。社会保険は法令ごとに適用→徴収→給付がセットですが、労働保険は適用と徴収が労働保険徴収法、給付は労災保険と雇用保険で別々に実施するのが特徴です。つまり徴収法のメインは保険関係の成立と年度更新です。

選択式科目に労働保険徴収法は含まれていません。したがって目的条文を一語一句精読するより、過去問答練を反復して労働保険の適用・徴収手続の期限や金額などを5W2Hで正確に覚えてください。また徴収・適用の「原則と例外」の視点からも論点整理を行いましょう。

健康保険法

ここから多くの受験生が(現役の社労士も)苦手とする社会保険3科目です。ボリューム的にも難易度的にも一筋縄ではゆかないですが、社会保険3科目を克服しなければ合格できませんので、腹をくくって取り組みましょう。なお健康保険法の学習法は雇用保険法と一緒です。

健康保険法の学習は雇用保険法同様に広く浅くがポイントです。高額療養費や保険者算定などちょっと難解な論点もありますが、概ね過去問答練の回数に比例して得点が伸びてゆく科目です。注意すべきは傷病手当金と任意継続は労働裁判なみに判例が多いということです。

国民年金法

遂にラスボス(年金)兄弟の登場ですが、年金の受給資格を厚生年金保険と共有したり、両制度で保険給付の範囲を分担したりと、厚生年金保険とはまさに兄弟関係にあるため、厚生年金保険の学習を終えたら、一般常識科目の前に国民年金を復習すると一気に理解が進みます。

厚生年金保険には無い国民年金の独自給付に注意してください。国民年金には保険料納付要件不問の「20歳前傷病の障害年金」があり、これは社会保険ではなく福祉制度です。国民年金を国民年金”保険”と呼ばない所以ですが、実は対策すれば得点源になる科目です。

厚生年金保険法

ラスボス兄弟の兄貴分です。厚生年金保険法の学習は国民年金と比較しながら進めると理解しやすいですが、時代に合わせて対症療法的に増改築を繰り返してきた制度ですので、不整合も多く深く考えすぎるとかえって混乱します。割り切って丸暗記に徹することも必要です。

厚生年金保険法は他の科目との横断整理が必須です。保険料は健康保険、保険給付は労災保険と国民年金、在職老齢年金は雇用保険と関連しており、子育て中の年金特例に関しては、育児・介護休業法との連携も要チェックです。皆が苦手=得意科目にすれば無双できます。

労務管理一般常識

一般常識と聞くとオマケ科目のようなイメージを抱きますが、その実態は毎年多くの受験生を葬り去る「ヒツジの皮をかぶった狼」です。その理由は2つあります。ひとつは主役級の法令を補完する準主役級の法令が大量に詰め込まれたクラスター爆弾のような科目であること。

ふたつめは白書・統計の出題が広範なので出題予想が難しいことです。年金兄弟の学習を終えてヘトヘトになっていると思いますが、一般常識の法令科目はテキストの範囲で良いので完璧に仕上げましょう。なお白書・統計は原文をAIに読み込ませて要点をまとめると良いです。

社会保険一般常識

社会保険一般常識の特徴も概ね前述の労務管理一般常識と同様ですが、医療保険分野(労災保険・健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療・船員保険)と年金分野(国民年金・厚生年金・確定給付企業年金・確定拠出年金)において、それぞれ横断整理が不可欠です。

令和7年6月に第9次改正社会保険労務士法が成立しました。改正点は次の4項目です。社労士試験において改正社労士法は間違いなく狙われると思われますので、法改正によって社労士の権限や責任、職域がどのように変化するのか意識しながら学習してみてください。

改正社会保険労務士法①(令和7年6月施行)

- 社会保険労務士の使命に関する規定の新設

- 労務監査に関する業務の明記

- 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

改正社会保険労務士法②(令和7年10月施行)

- 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備

全科目共通事項

社労士の試験科目は10科目です。10科目を多いとみるか少ないと見るかは人それぞれでしょうが、社労士は労働法令と社会保険に関する事務手続きのスペシャリストであり、試験は本法を中心にその附則や細則、通達レベルまで深く掘り下げた範囲から出題されます。

すなわち社労士の試験対策においては法令10科目の理解だけでは不十分であり判例や行政手引まで含めた細部にわたる対策が必須ということです。ユーキャンの速習テキストを読み込む際は、面倒臭がらずにページ見開き両側の補足説明欄の隅々まで目を通す必要があります。

学習ポイントのおさらい

理解なくして暗記なし

試験範囲が膨大なので、筆者を含めた多くの凡人にとって、丸暗記の試験対策はナンセンスです。一方で理解にもとづく知識は記憶として定着しやすく、理屈を覚えていることで、暗記した内容を忘れても、設問の与件から推論によって正答を導き出せる可能性が高くなります。

過去問は10年×10回転

試験直前に過去問を2~3回こなしたなどというレベルでは社労士試験には合格できません。特にここ数年は試験内容の難易度化が著しく、受験界隈では10年分の過去問を完璧に仕上げてようやく基準点をクリアできるかどうかといったレベル…という見方が一般的です。

答練の目的を理解する

過去問や予想問題、模擬問題等の答練の目的は、知識のヌケモレや認識誤りをあぶり出し、正しい知識を定着させることですので、答練の得点ばかり気にし、テキストの読み返しを行わないなど言語道断です。地道で根気のいる作業ですが、基礎力は過去問答練で養成されます。

最後はテキストの精読

どれだけ対策しても、本試験の会場で初見の問題を見て愕然とするのが社労士試験です。また過去問や予想問題の答練は頻出論点や法改正に偏りがちでなので、未出の論点対策はテキスト読みに尽きます。直前期は選択式対策も兼ねて目的条文もしっかり精読しましょう。

学習の期日を意識する

論点整理と過去問答練は3月末までに終えてください。ゴールデンウィークに入って未だ着手していない科目や論点が残っている場合は、残念ながらその年の合格は絶望的です。また直前期に入るまでに、過去問答練は全科目9割以上得点できるよう仕上げる必要があります。

終わりに~明けない夜はない

「明けない夜はない」

これは、私が20代の若さにしてこれまでの人生が失敗だったことを悟り、人生逆転を志して仕事帰りに初めて手にした社労士試験の受験ガイドの表紙裏に書かれていた言葉です。

実はこの言葉を見て勇気づけられるというより、むしろ「歪に育てられてきた俺の人生に夜明けなど来ないのではないか?」という絶望感を覚えたことを今でも記憶しています。

当時の私は、過労死ラインを遥かに超える過重労働、残業代の未払い、上司や合併先の従業員からのパワハラにより職場で孤立するといった最悪な環境で、まさに会社の営利のためだけに、ただ酷使されるだけの人生を送っていました。

このままではいけないと、難関資格を取得して人生を立て直したいと願ったものの、休みも少なく、早朝から深夜までの激務の毎日では、キャリアチェンジしようにも時間的、体力的、金銭的な余裕など皆無に等しかったのです…。

しかし、私はその夢を諦めきれませんでした。

30代を機に周囲の反対を押し切って転職し、一念発起して販売職から管理部門へと転身しました。初めて担当した社会保険事務は、本部から一方的に押し込まれた商品をただ売場に陳列するだけの無味乾燥な作業とは異なり、毎日が新鮮な発見と学びの連続でした。

残業は依然として多かったものの、心は満たされ、充実した日々を過ごしているうちに、主任職を拝命し、係長、課長代理と順調に昇進を重ね、さらに40歳の時に他社からスカウトされて以後は、課長、次長、そして部長へと出世の階段を駆け上がっていきました。

そんな私でしたが、日々の激務の中で、いつしか社労士として開業したい…という長年の夢を忘れてしまっていたのです。

そうして時が流れ、50歳を過ぎてから、一つの大きな案件を完遂させたタイミングで、そこの役員と大喧嘩して放逐されたことをきっかけに、脱サラを決意して独立開業いたしました。

その時、ふと胸に蘇ったのが、20代の頃に抱いたあの夢でした。とうに50歳を過ぎていましたが、覚悟を決めて社労士試験に初挑戦し、2度目のチャレンジで見事合格を果たしたのです。

私が初めて社労士の受験ガイドを買ったのが2000年頃でしたので、あれから実に四半世紀もの長い歳月が流れていました。

あのころ切望した社労士資格を取得し、今、こうして開業社労士として、かつて自分が胸を熱くした社労士試験の受験ガイドを執筆していること自体が、まるで夢のようです。

ノンキャリたる私の半生は千軍万馬・満身創痍です。まさに激動の人生でしたが、振り返ってみれば、あの言葉通り「明けない夜はなかった」と、今、しみじみと心から感じています。

この記事を読み進めてくださった読者の皆様の中にも、現状を打破し、人生を逆転させたいと強く願い、様々な制約の中で死に物狂いで受験勉強に勤しんでいらっしゃる方が多くいらっしゃることでしょう。

私のこの経験と、合格ノウハウをまとめた本記事が、そんな皆様のサクセスストーリー実現の一助となれば、筆者としてこれほど嬉しいことはございません。

「明けない夜はありません。朝は必ずやってきます。」

どうかこの言葉を胸に、ご自身の可能性を信じて、愚直に努力を続けて参りましょう。

長文にも関わらず本記事を最後までご覧いただき、心より感謝申し上げます。

令和7年10月吉日

社会保険労務士 山口光博

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。