高額療養費改正の動向

高額療養費とは、公的医療保険を利用して医療機関を受診し、患者負担額(原則3割)が一定額を超えた場合に、医療保険から超過分を払い戻す制度です。この一定額のことを自己負担限度額といいますが、政府は2024年12月に自己負担限度額を引き上げる方針を発表しました。

これに対し、がん患者団体から「治療を継続できなくなる」という切実な声と、野党からは強い反対意見があがりました。さらに与党内の慎重意見が増えたことから、石破総理大臣は、3月7日の参議院予算委員会で自己負担限度額の引き上げ見送りを表明するに至りました。

その結果、2025年8月に予定されていた自己負担限度額の引き上げは中止となり、その代わり、高額療養費制度そのものが見直されることになったようです。具体的な施策については、制度の在り方を含めて2025年秋頃までに決定することになっています。

高額療養費制度見直しの背景

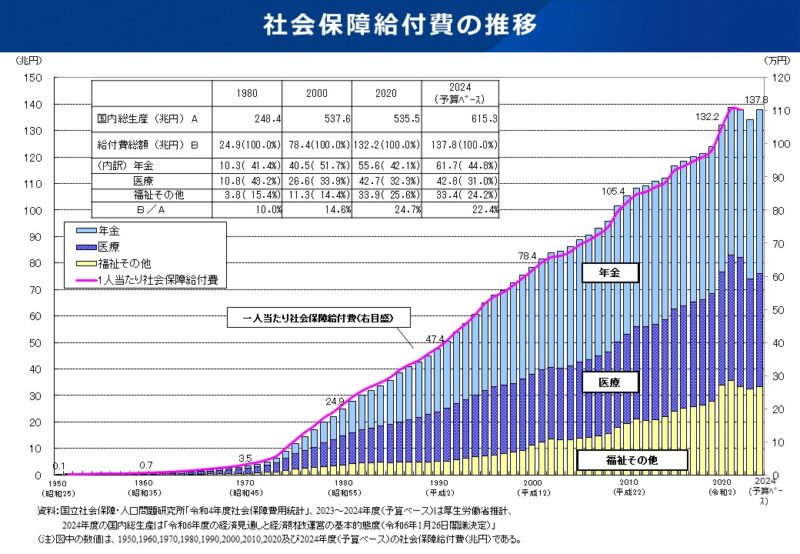

制度見直しの背景には、医療費の急増により医療財政が逼迫していることがあります。2024年の社会保障給付費は137.8兆円ですが、そのうち医療費が1/3を占めています。ちなみに社会保障給付費全体では、私が生まれた1970年からおよそ40倍にまで膨張しています。

実は私は10年ほど前に、医療機関で人事を担当していたことがあります。当時の医療業界で最も注目されていた課題は「2025年問題」であり、まさに今年です。これは団塊の世代が、2025年に後期高齢者に到達することで、日本の医療給付費がピークに達するというものです。

後期高齢者とは75歳以上の人をいい、多くの臨床研究によって、後期高齢者になると、心血管疾患や糖尿病、認知症などの慢性疾患が増加し、入院患者比率や外来受診率が上昇することが知られています。そしてこれらの事象により、医療財政が厳しくなるということです。

高額療養費の計算方法

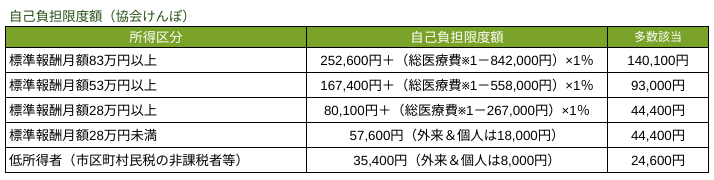

高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の標準報酬(国民健康保険は前年所得)によって5つにランク分けされています。上位3ランクについては、「ランクごとの所定額(算定基礎となる額)の3割1」+「総医療費のうち所定額を超えた分の1%」が自己負担限度額となります。

- 例えば標準報酬月額83万円以上の人は、所定額842,000円の3割=252,600円となる。 ↩︎

そして患者負担額(原則として医療費総額の3割)と自己負担限度額の差額が、高額療養費として医療保険から患者さんに払い戻される仕組みです。なお介護保険にも高額介護サービス療養費という、医療保険の高額療養費に類似した制度が存在します。

ところで高額療養費をなどの医療保険給付の財源は、被保険者の納める保険料だけで賄われているわけではありません。年金や介護保険などを含めた社会保障給付費全体では、保険料給付が6割で、残りの4割は国庫や地方自治体からの拠出金といった税金が充当されています。

医療政策における医療費抑制

前述の事情により医療財政均衡のために社会保障と税の一体改革が進められています。「社会保障と税の一体化」すなわち「高額療養費制度の見直しも財務省の陰謀だ!」という意見もあるようですが、医療制度では10年前から次のような医療費抑制の施策が講じられています。

- 出来高算定からDPC制度への移行(症例ごとにレセプト算定点数の上限枠を設定)

- 薬価のマイナス改定(ジェネリック医薬品へシフトさせるために薬価差益を解消)

- 地域医療連携の推進(紹介状なし大病院受診の際は初診料に選定療養費を上乗せ)

- 病床区分の再編(入院基本料の高い高度急性期から亜急性期後への病床転換促進)

私が医療業界に勤めていた頃は「遂に病院サバイバル時代に突入か!」などと騒がれていましたが、最近は沈静化したようです。ともあれ高額療養費などの公的医療保険制度の行方については、医療制度と社会保険の双方の視点からモニタリングしてゆく必要があるでしょう。

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。